10 poemas de Jaime Sabines que duelen, aman y todavía respiran

Una selección íntima, descarnada y luminosa

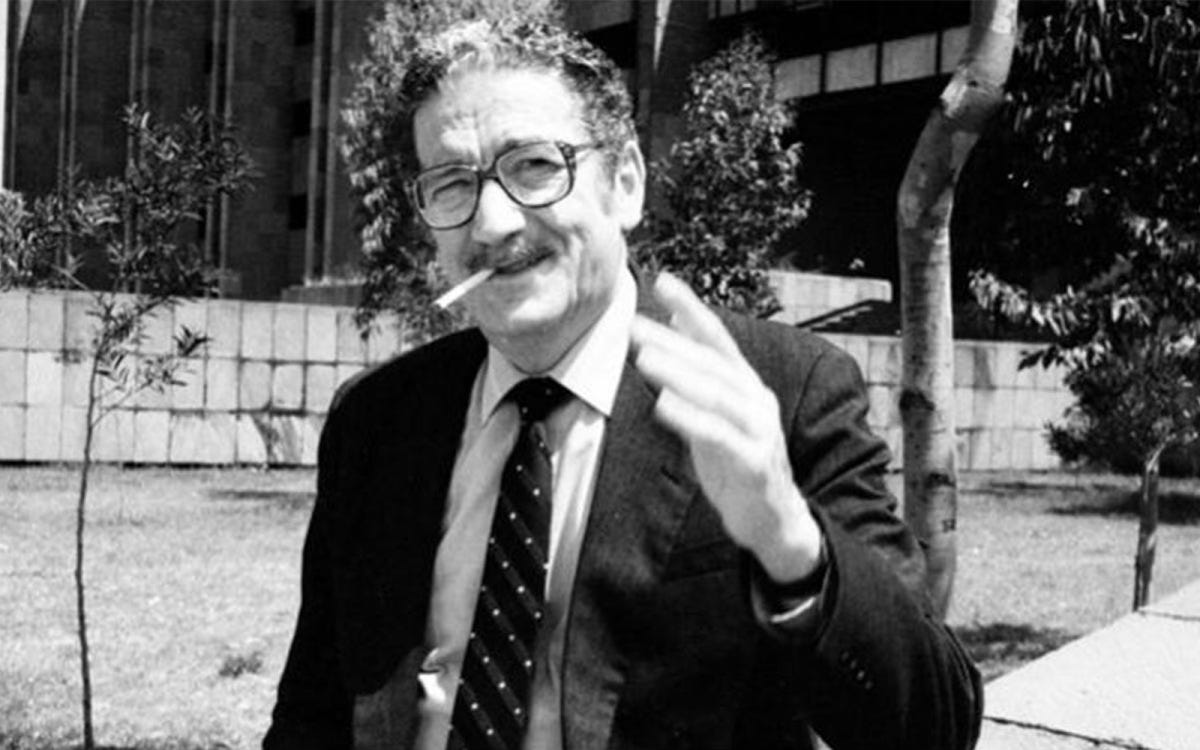

Leer los poemas de Jaime Sabines es como abrir la correspondencia de alguien que ha amado demasiado y que ha vivido con la intensidad de quien sabe que no hay repeticiones. Sabines no escribe desde la torre de marfil ni desde el púlpito; escribe desde la cama deshecha, desde la sala de espera de un hospital, desde la banca de un parque donde alguien no llegó.

Sus versos no buscan iluminar con revelaciones abstractas, sino rozarte el pecho con una verdad tan simple que duele: todos estamos solos, todos buscamos, todos nos rompemos. Y sin embargo, seguimos.

En este artículo, no presentamos a Sabines como una figura académica de museo. Lo traemos a la mesa, lo sentamos con nosotros, lo dejamos hablar. Porque su poesía no necesita intermediarios: se te mete en el cuerpo como el humo de un cigarro que alguien enciende a tu lado.

Aquí seleccionamos diez poemas de Jaime Sabines que atraviesan el deseo, la pérdida, la familia, la muerte, el insomnio y el amor con la honestidad brutal de quien no tiene tiempo para adornos. Cada uno es una pequeña bomba emocional disfrazada de papel reciclado. Y todos, sin excepción, son indispensables.

1. Los amorosos

Los amorosos es un poema que arde en silencio. Es la radiografía lírica de un estado febril: ese delirio amoroso donde no hay certezas, ni tregua, ni cura posible. Jaime Sabines no se conforma con decir que amar es sufrir; nos lo entrega con una crudeza tierna y brutal, como si nos hablara con una mano en el corazón y la otra sosteniendo un cigarro a medio consumir.

La voz poética no busca embellecer el amor, sino desvestirlo hasta dejarlo en carne viva. Los amorosos no aman con calma: buscan, abandonan, cambian, olvidan, lloran, se desesperan. No duermen porque tienen miedo de ser devorados por su propia intensidad. No creen en las formas eternas, sino en el temblor. En lugar de ídolos, veneran espectros. Y caminan por el mundo vacíos, con los ojos llenos de espanto y el alma fermentada de muerte y deseo.

Sabines no escribe desde la nostalgia, sino desde la combustión. El poema es un manifiesto para los que aman sin garantías, para los que se avergüenzan de conformarse, para los que cantan sin haber aprendido la canción. No hay redención aquí, ni siquiera consuelo. Lo que hay es una verdad incómoda: el amor no es lo que nos salva, sino lo que nos vuelve hermosamente vulnerables.

Los amorosos es el poema que uno no cita en voz alta en una boda, pero que todos recuerdan en una madrugada en que el mundo se desarma y uno sigue, tembloroso, cazando fantasmas y repitiéndose entre sollozos: “la hermosa vida”.

Y acá, puedes escucharlo desde la mismísima voz de Sabines:

Los amorosos

Los amorosos callan.

El amor es el silencio más fino,

el más tembloroso, el más insoportable.

Los amorosos buscan,

los amorosos son los que abandonan,

son los que cambian, los que olvidan.

Su corazón les dice que nunca han de encontrar,

no encuentran, buscan.

Los amorosos andan como locos

porque están solos, solos, solos,

entregándose, dándose a cada rato,

llorando porque no salvan al amor.

Les preocupa el amor. Los amorosos

viven al día, no pueden hacer más, no saben.

Siempre se están yendo,

siempre, hacia alguna parte.

Esperan,

no esperan nada, pero esperan.

Saben que nunca han de encontrar.

El amor es la prórroga perpetua,

siempre el paso siguiente, el otro, el otro.

Los amorosos son los insaciables,

los que siempre -¡que bueno!- han de estar solos.

Los amorosos son la hidra del cuento.

Tienen serpientes en lugar de brazos.

Las venas del cuello se les hinchan

también como serpientes para asfixiarlos.

Los amorosos no pueden dormir

porque si se duermen se los comen los gusanos.

En la oscuridad abren los ojos

y les cae en ellos el espanto.

Encuentran alacranes bajo la sábana

y su cama flota como sobre un lago.

Los amorosos son locos, sólo locos,

sin Dios y sin diablo.

Los amorosos salen de sus cuevas

temblorosos, hambrientos,

a cazar fantasmas.

Se ríen de las gentes que lo saben todo,

de las que aman a perpetuidad, verídicamente,

de las que creen en el amor

como una lámpara de inagotable aceite.

Los amorosos juegan a coger el agua,

a tatuar el humo, a no irse.

Juegan el largo, el triste juego del amor.

Nadie ha de resignarse.

Dicen que nadie ha de resignarse.

Los amorosos se avergüenzan de toda conformación.

Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla,

la muerte les fermenta detrás de los ojos,

y ellos caminan, lloran hasta la madrugada

en que trenes y gallos se despiden dolorosamente.

Les llega a veces un olor a tierra recién nacida,

a mujeres que duermen con la mano en el sexo,

complacidas,

a arroyos de agua tierna y a cocinas.

Los amorosos se ponen a cantar entre labios

una canción no aprendida,

y se van llorando, llorando,

la hermosa vida.2. Sólo en sueños

Este poema es la rendición de un escéptico. Un hombre que alguna vez despreció a los que soñaban, como si soñar fuera una forma barata de huir del mundo, y que ahora —sin aviso ni redención— se descubre adicto al conjuro nocturno donde el deseo se le aparece como una mujer que sólo existe en otro plano. Jaime Sabines no escribe aquí desde el amor correspondido, sino desde la obstinación del deseo que sobrevive a la ausencia, que encuentra refugio en lo onírico cuando el cuerpo real ya no está —o quizá nunca estuvo.

Sólo en sueños no es una elegía, es un vicio. Es el placer culpable de encontrarse cada noche con un fantasma amado, de entrar en la casa abandonada donde el tiempo no muerde. La repetición del acto amoroso —"te amo mil veces / de la misma manera distinta"— no es rutina: es resistencia. En los sueños, el cuerpo vuelve a hablar un idioma que el día ha olvidado. Las manos recuerdan, aunque la memoria falle. El poema está habitado por una ternura oscura: los amantes se abrazan entre sombras, se buscan sin palabras, como si el deseo fuese una vieja canción cuya letra ya no se necesita, porque se conoce de memoria en la piel.

Pero al final, como todo en Sabines, la realidad entra sin pedir permiso: el amanecer no salva, arrasa. Y lo único que queda entre los brazos del poeta es una sombra —la silueta exacta de lo que no puede ser. Así, Sólo en sueños se convierte en una plegaria muda a lo irrecuperable: un recordatorio de que a veces, lo más real que tenemos ocurre mientras dormimos.

Sólo en sueños...

Sólo en sueños,

sólo en el otro mundo del sueño te consigo,

a ciertas horas, cuando cierro puertas

detrás de mí.

¡Con qué desprecio he visto a los que sueñan,

y ahora estoy preso en su sortilegio,

atrapado en su red!

¡Con qué morboso deleite te introduzco

en la casa abandonada, y te amo mil veces

de la misma manera distinta!

Esos sitios que tú y yo conocemos

nos esperan todas las noches

como una vieja cama

y hay cosas en lo oscuro que nos sonríen.

Me gusta decirte lo de siempre

y mis manos adoran tu pelo

y te estrecho, poco a poco, hasta mi sangre.

Pequeña y dulce, te abrazas a mi abrazo,

y con mi mano en tu boca, te busco y te busco.

A veces lo recuerdo. A veces

sólo el cuerpo cansado me lo dice.

Al duro amanecer estás desvaneciéndote

y entre mis brazos sólo queda tu sombra.3. Me doy cuenta de que me faltas

Este poema no pide permiso para doler. Entra sin golpear, se sienta contigo, te mira a los ojos y te dice: “estoy arruinado”. Y no lo dice con dramatismo teatral ni con metáforas sofisticadas: lo dice como lo diría alguien que ha esperado todo el día a alguien que no va a llegar, y que sin embargo vuelve a poner la mesa, por si acaso. Sabines convierte la ausencia en un animal que te acompaña en el ruido, en el silencio, en el sueño, en la garganta. No hay consuelo posible, ni siquiera la esperanza de que esta espera tenga sentido. El poeta no tiene respuestas, sólo cansancio.

La estructura del poema se repliega sobre sí misma, como quien se encierra en un cuarto a repetir los mismos pasos una y otra vez, esperando que algo cambie. De hecho, Sabines lo propone sin pudor: “Puedes empezar a leer esto / y cuando llegues aquí empezar de nuevo.” Porque eso es el amor en ruinas: una cinta de Moebius emocional donde el dolor da vueltas como moscas encerradas en un frasco. Lo cotidiano se pudre de tanto girar.

Y en medio de esa espiral, el lenguaje se vuelve cuerpo: “estoy arruinado de mis huesos”, como si cada vértebra llevara el peso de lo que no se dijo, de lo que no volvió. El poema no termina con una salida, sino con una densidad: todo es pesadumbre. Y no porque el amor haya muerto, sino porque su ausencia sigue viva, insistente, cotidiana. Porque a veces, lo que más falta no es la persona, sino el lugar exacto que ocupaba en tu espera.

Me doy cuenta de que me faltas

Me doy cuenta de que me faltas

y de que te busco entre las gentes, en el ruido,

pero todo es inútil.

Cuando me quedo solo

me quedo más solo

solo por todas partes y por ti y por mí.

No hago sino esperar.

Esperar todo el día hasta que no llegas.

Hasta que me duermo

y no estás y no has llegado

y me quedo dormido

y terriblemente cansado

preguntando.

Amor, todos los días.

Aquí a mi lado, junto a mí, haces falta.

Puedes empezar a leer esto

y cuando llegues aquí empezar de nuevo.

Cierra estas palabras como un círculo,

como un aro, échalo a rodar, enciéndelo.

Estas cosas giran en torno a mí igual que moscas,

en mi garganta como moscas en un frasco.

Yo estoy arruinado.

Estoy arruinado de mis huesos,

todo es pesadumbre.

4. El llanto fracasado

Este poema es un animal herido que no muere, pero tampoco sana. El llanto fracasado no es un poema, es un derrumbe sin música de fondo, una confesión dicha de rodillas y con los dientes apretados. Jaime Sabines no está triste aquí: está devastado. Pero no de la forma melodramática que la poesía suele consentir, sino como quien ya ni siquiera puede ponerle nombre a lo que duele. No hay épica, hay agotamiento existencial. Un cansancio tan profundo que ni las metáforas pueden maquillar. Y sin embargo, las usa, y brillan. Como cuchillos. Como venas abiertas.

El hablante poético no clama por piedad ni por comprensión, clama —con sarcasmo visceral— por que lo dejen en paz. No es un poema para leer en voz alta en la universidad, es un poema para leer encerrado en un baño público a las tres de la tarde cuando todo lo demás te queda grande. Sabines mezcla biología, teología, zoología, y lo convierte todo en una especie de manifiesto a la desesperanza.

¿Quién más, sino un poeta que ha perdido toda fe en la redención, se atrevería a escribir que “nadie sino el hombre pudo inventar el suicidio”? ¿Y a ponerlo al lado de un gato moribundo y un zapato apretado?

Aquí no hay estructura clásica, ni ritmo pulido. Es una espiral sucia, un vómito lírico. Y sin embargo, al final, como si todo este derrumbe tuviera sentido, Sabines deja dos cosas: una promesa de palabra no dicha —como si todavía hubiera algo puro que salvar— y el reconocimiento brutal de que “nada ha pasado”. Y ahí está la genialidad: todo ha pasado. Todo. Pero el mundo sigue girando. Como si el dolor más hondo fuera apenas una nota más en el zumbido diario del universo. Una nota inútil, amada. Como nosotros.

El llanto fracasado

Roto, casi ciego, rabioso, aniquilado,

hueco como un tambor al que golpea la vida,

sin nadie pero solo,

respondiendo las mismas palabras para las mismas cosas

siempre,

muriendo absurdamente, llorando como niña, asqueado.

He aquí éste que queda, el que me queda todavía.

Háblenle de esperanza.

Díganle lo que saben ustedes, lo que ignoran,

una palabra de alegría, otra de amor, que sueñe.

Todos los animales sobre la tierra duermen.

Sólo el hombre no duerme.

¿Han visto ustedes un gesto de ternura en el rostro de un

loco dormido?

¿Han visto un perro soñando con gaviotas?

¿Qué han visto?

Nadie sino el hombre pudo inventar el suicidio.

Las piedras mueren de muerte natural.

El agua no muere.

Sólo el hombre pudo inventar para el día la noche,

el hambre para el pan,

las rosas para la poesía.

Mortalmente triste sólo he visto a un gato, un día,

agonizando.

Yo no tengo la culpa de mis manos: es ella.

Pero no fue escrito:

Te faltará una mujer para cada día de amor.

Andarás, te dijeron, de un sitio a otro de la muerte

buscándote.

La vida no es fácil.

Es más fácil llorar, arrepentirse.

En Dios descansa el hombre.

Pero mi corazón no descansa,

no descansa mi muerte,

el día y la noche no descansan.

Diariamente se levantan los montes, el cielo se ilumina

el mar sube hacia el mar

los árboles llegan hasta los pájaros.

Sólo yo no me alumbro, no me levanto.

Háblenle de tragedias a un pescado.

A mí no me hagan caso.

Yo me río de ustedes que piensan que soy triste

como si la soledad o mi zapato

me apretaran el alma.

La yugular es la vena de la mujer.

Allí recibe al hombre.

Las mujeres se abren bajo el peso del hombre

como el mar bajo un muerto,

lo sepultan, lo envuelven,

lo incrustan en ovarios interminables,

lo hacen hijos e hijos...

Ellas quedan de pie,

paren de pie, esperando.

No me digan ustedes en dónde están mis ojos,

pregunten hacia dónde va mi corazón.

Les dejaré una cosa el día último,

la cosa más inútil y más amada de mí mismo,

la que soy yo y se mueve, inmóvil para entonces,

rota definitivamente.

Pero les dejaré también una palabra,

la que no he dicho aquí, inútil, amada.

Ahora vuelve el sol a dejarnos.

La tarde se cansa, descansa sobre el suelo, envejece.

Trenes distantes, voces, hasta campanas suenan.

Nada ha pasado.5. No es nada de tu cuerpo

Este poema es un striptease metafísico. Sabines, que tantas veces escribió con las manos llenas de deseo, aquí parece intentar —sin éxito— exorcizarlo. No es nada de tu cuerpo comienza como una negación, una de esas defensas que usamos cuando algo nos está matando pero no queremos admitirlo. Es como si dijera: “no me importas”, mientras describe, con una minuciosidad que solo puede venir del amor o del hambre, cada centímetro de ella. Es una contradicción andante. Un inventario erótico hecho por alguien que quiere olvidar, pero que en cada línea recuerda con más intensidad.

Y eso lo vuelve dolorosamente humano. Porque no hay forma más desesperada de decir “te amo” que tratar de convencerte de que no lo haces. El poema se convierte en un catálogo de lo negado: ojos, vientre, muslos, espalda, lengua. Cada parte nombrada es una batalla perdida. Cada intento de despegar el deseo de lo físico es una confesión disfrazada. Sabines dice que no es nada de su cuerpo, y sin embargo, nos lo da todo: lo describe con furia, con ternura, con una lujuria que parece querer ser redimida a fuerza de palabras.

Pero en el giro final, el verso más demoledor llega sin escándalo: “Es sólo este lugar donde estuviste, / estos mis brazos tercos.” Ahí está todo. El cuerpo de ella ya no importa porque se ha disuelto en el espacio que ocupó. Y ese espacio —los brazos que no sueltan, el hueco que insiste— es más real que cualquier recuerdo físico. El deseo aquí no se consuma, se incrusta. Y el poema, como esos brazos, no suelta. Porque Sabines entendía que lo más difícil no es dejar de tocar a alguien, sino dejar de abrazar el vacío que dejó.

No es nada de tu cuerpo

No es nada de tu cuerpo,

ni tu piel, ni tus ojos, ni tu vientre,

ni ese lugar secreto que los dos conocemos,

fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro.

No es tu boca -tu boca

que es igual que tu sexo-,

ni la reunión exacta de tus pechos,

ni tu espalda dulcísima y suave,

ni tu ombligo, en que bebo.

Ni son tus muslos duros como el día,

ni tus rodillas de marfil al fuego,

ni tus pies diminutos y sangrantes,

ni tu olor, ni tu pelo.

No es tu mirada -¿qué es una mirada?-

triste luz descarriada, paz sin dueño,

ni el álbum de tu oído, ni tus voces,

ni las ojeras que te deja el sueño.

Ni es tu lengua de víbora tampoco,

flecha de avispas en el aire ciego,

ni la humedad caliente de tu asfixia

que sostiene tu beso.

No es nada de tu cuerpo,

ni una brizna, ni un pétalo,

ni una gota, ni un grano, ni un momento:

Es sólo este lugar donde estuviste,

estos mis brazos tercos.6. Vamos a guardar este día

Este poema es una cápsula de tiempo encerrada en el cuerpo. Sabines no nos cuenta una historia, nos entrega una escena suspendida, como si al lenguaje se le hubiera pedido que dejara de explicar y simplemente recordara. Vamos a guardar este día es el susurro posterior al amor, cuando el deseo ha terminado de incendiar el cuarto y lo único que queda es el humo, la fatiga y esa rara ternura que sólo existe después del exceso. No hay épica aquí, hay intimidad. Una intimidad abrumadora, densa como el aire que flota entre dos cuerpos que han dejado de ser misterio.

El poeta no idealiza. No hay romanticismo cursi en esta escena. Está la belleza, sí, pero también el malestar. La culpa. El silencio espeso de quien ha gozado y ahora no sabe qué hacer con tanto cuerpo junto. Sabines escribe desde ese terreno intermedio donde el amor se vuelve pregunta, donde los gestos intentan ser puentes pero se convierten en muros. Hay ternura, pero también miedo. Hay entrega, pero también esa resistencia sorda que habita en el gesto pétreo de quien no quiere sentirse vulnerable.

Y sin embargo, en medio de la sombra, de la convalecencia del sexo y del alma, ocurre algo profundamente humano: una mano que se deja caer, una cabeza que busca pecho, unos dedos que susurran lo que la lengua no se atreve. Sabines no pide que recordemos una historia, sino una atmósfera. Un momento en que el amor no se dice, pero lo empapa todo. El poema se repite, como si al nombrarlo de nuevo pudiera volver a vivirse. Vamos a guardar este día entre las horas, para siempre. Es una orden inútil y, por eso mismo, desesperadamente hermosa.

Vamos a guardar este día

Vamos a guardar este día

entre las horas, para siempre,

el cuarto a oscuras,

Debussy y la lluvia,

tú a mi lado, descansando de amar.

Tu cabellera en que el humo de mi cigarrillo

flotaba densamente, imantado, como una mano

acariciando.

Tu espalda como una llanura en el silencio

y el declive inmóvil de tu costado

en que trataban de levantarse,

como de un sueño, mis besos.

La atmósfera pesada

de encierro, de amor, de fatiga,

con tu corazón de virgen odiándome y odiándote.

todo ese malestar del sexo ahíto,

esa convalecencia en que nos buscaban los ojos

a través de la sombra para reconciliarnos.

Tu gesto de mujer de piedra,

última máscara en que a pesar de ti te refugiabas,

domesticabas tu soledad.

Los dos, nuevos en el alma, preguntando por qué.

Y más tarde tu mano apretando la mía,

cayéndose tu cabeza blandamente en mi pecho,

y mis dedos diciéndole no sé qué cosas a tu cuello.

Vamos a guardar este día

entre las horas para siempre.7. Tía Chofi

Tía Chofi es un poema que comienza con una bofetada y termina en una oración. Es una elegía desobediente, profundamente tierna y brutalmente honesta, escrita desde ese rincón emocional donde el duelo no necesita solemnidad para ser devastador. Sabines no endulza la muerte de su tía; la mastica con furia, con ternura áspera, como quien se reprocha no haber llorado en el momento exacto y ahora no puede dejar de hacerlo por dentro. Aquí no hay mármol, hay tierra. No hay incienso, hay bueyes, yerba, cine y semen. Porque la muerte, como la vida, no se porta bien.

La voz poética oscila entre la irreverencia y el desgarro, como si quisiera proteger a la tía Chofi no del olvido, sino de la cursilería. Sabines la retrata con la precisión de alguien que la conoció bien: no como una santa, sino como una mujer sencilla, repetitiva, transparente. Una virgen no por elección mística sino por una fidelidad ancestral a una madre muerta. Es en esa repetición —ese “eras la misma cosa siempre”— donde la figura de la tía se vuelve casi sagrada. Su virginidad no es castigo, es gesto radical de entrega, una forma silenciosa de maternidad sin hijos.

Y sin embargo, el poema no se queda en la anécdota. Se eleva. Sabines convierte a la tía olvidada en símbolo, en vaso, en cáliz, en niebla. Le inventa un ritual fúnebre que no tuvo. La viste de novia para casarla con la tierra, con el aire, con la divinidad más humilde que uno pueda imaginar. Y ahí, entre las plantas, los pájaros y las ciudades que olvidan, la tía Chofi sobrevive como lo hacen los lirios del campo: sin nombre en la historia, pero con un lugar exacto en el alma de quien la recuerda.

Este poema no pide lágrimas. Las provoca a traición. Como todo lo que realmente vale la pena.

Tía Chofi

Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi,

pero esa tarde me fui al cine e hice el amor.

Yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta

con tus setenta años de virgen definitiva,

tendida sobre un catre, estúpidamente muerta.

Hiciste bien en morirte, tía Chofi,

porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso,

porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste,

ya no tenías qué hacer y a leguas se miraba

que querías morirte y te aguantabas.

¡Hiciste bien!

Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos,

porque te quise a tu hora, en el lugar preciso,

y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple,

pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste.

¡Te siento tan desamparada,

tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina,

sin quien te dé un pan!

Me aflige pensar que estás bajo la tierra

tan fría de Berriozábal,

sola, sola, terriblemente sola,

como para morirse llorando.

Ya sé que es tonto eso, que estás muerta,

que más vale callar,

¿pero qué quieres que haga

si me conmueves más que el presentimiento de tu muerte?

Ah, jorobada, tía Chofi,

me gustaría que cantaras

o que contaras el cuento de tus enamorados.

Los campesinos que te enterraron sólo tenían

tragos y cigarros,

y yo no tengo más.

Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte,

y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido.

Nunca ha sido tan real eso en lo que tu creíste.

Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida

a todos. Pedías para dar, desvalida.

Y no tenías el gesto agrio de las solteronas

porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos.

En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida

te repetías incansablemente

y eras la misma cosa siempre.

Fácil, como las flores del campo

con que las vecinas regaron tu ataúd,

nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte.

Sofía, virgen, antigua, consagrada,

debieron enterrarte de blanco

en tus nupcias definitivas.

Tú que no conociste caricia de hombre

y que desjaste que llegaran a tu rostro arrugas antes que besos,

tú, casta, limpia, sellada,

debiste llevar azahares tu último día.

Exijo que los ángeles te tomen

y te conduzcan a la morada de los limpios.

Sofía virgen, vaso transparente, cáliz,

que la muerte recoja tu cabeza blandamente

y que cierre tus ojos con cuidados de madre

mientras entona cantos interminables.

Vas a ser olvidada de todos

como los lirios del campo,

como las estrellas solitarias;

pero en las mañanas, en la respiración del buey,

en el temblor de las plantas,

en la mansedumbre de los arroyos,

en la nostalgia de las ciudades,

serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta.

Sofía virgen, desposada en un cementerio de provincia,

con una cruz pequeña sobre tu tierra,

estás bien allí, bajo los pájaros del monte,

y bajo la yerba, que te hace una cortina para mirar al mundo.8. Algo sobre la muerte del mayor Sabines

Este no es un poema. Es un derrumbe monumental. Una crónica íntima del duelo escrita con la furia del hijo, la ternura del huérfano, la lucidez del poeta y la rabia del hombre que no acepta la muerte ni con Dios de por medio. Algo sobre la muerte del mayor Sabines es un texto imposible: demasiado largo para un lamento, demasiado crudo para una elegía, demasiado humano para una oración. Es la autopsia emocional del padre desde la perspectiva del hijo que no encuentra consuelo ni en la tierra ni en el lenguaje.

Sabines no embalsama a su padre con frases bonitas: lo descompone, lo desentierra, lo llora hasta volverlo barro. Nos lleva al sanatorio, a la cama, al ataúd. Nos hace pasar por cada sala del duelo como si fueran estaciones de un viacrucis pagano. El cáncer tiene nombre y apellido: Señor Pendejo. La muerte es un trámite burocrático, una rutina doméstica, un espectáculo ridículo donde ni Dios aparece a poner orden. Hay momentos de belleza brutal —el verso que dice “Me acostumbré a guardarte, a llevarte lo mismo / que lleva uno su brazo” debería estar tallado en granito—, pero también hay vómito, gusanos, tanques de oxígeno, tubos, platos que no se rompen. Todo eso es poesía, aunque el mismo Sabines insista, como escupiéndose, que “¡Maldito el que crea que esto es un poema!”.

La muerte del padre aquí no es solo la pérdida del ser amado, es la demolición del mundo. El yo lírico no se resigna: grita, patalea, blasfema. Reescribe su fe con saliva y tierra, invoca ángeles degollados, ofrece crucifijos hechos de piedra y helechos. La tierra no consuela, el tiempo no cura, y Dios —si aparece— es un puño cerrado donde el hijo espera, como feto, que todo este espanto tenga sentido.

Y aun así, hay algo sagrado. No por lo que se dice, sino por cómo se dice. Cada palabra está cargada de sangre y verdad. Sabines no escribe para embellecer la muerte; escribe para no volverse loco. Para nombrar lo innombrable. Para no dejar que su padre se disuelva en el olvido impune de las cosas que mueren sin poema. Porque Algo sobre la muerte del mayor Sabines no es solo un texto sobre la muerte del padre. Es sobre lo que queda cuando uno de los dos ya no está: el hijo. El hijo que ahora escribe con la voz quebrada, pero con el corazón en pie, como un animal que sigue llamando al que no responde.

Y sí, es un poema. El más devastador, el más largo, el más necesario. Porque el verdadero amor no se calla: se escribe aunque queme.

Algo sobre la muerte del mayor Sabines PRIMERA PARTE I Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo. Convalecemos de la angustia apenas y estamos débiles, asustadizos, despertando dos o tres veces de nuestro escaso sueño para verte en la noche y saber que respiras. Necesitamos despertar para estar más despiertos en esta pesadilla llena de gentes y de ruidos. Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas, por eso es que este hachazo nos sacude. Nunca frente a tu muerte nos paramos a pensar en la muerte, ni te hemos visto nunca sino como la fuerza y la alegría. No lo sabemos bien, pero de pronto llega un incesante aviso, una escapada espada de la boca de Dios que cae y cae y cae lentamente. Y he aquí que temblamos de miedo, que nos ahoga el llanto contenido, que nos aprieta la garganta el miedo. Nos echamos a andar y no paramos de andar jamás, después de medianoche, en ese pasillo del sanatorio silencioso donde hay una enfermera despierta de ángel. Esperar que murieras era morir despacio, estar goteando del tubo de la muerte, morir poco, a pedazos. No ha habido hora más larga que cuando no dormías, ni túnel más espeso de horror y de miseria que el que llenaban tus lamentos, tu pobre cuerpo herido. II Del mar, también del mar, de la tela del mar que nos envuelve, de los golpes del mar y de su boca, de su vagina obscura, de su vómito, de su pureza tétrica y profunda, vienen la muerte, Dios, el aguacero golpeando las persianas, la noche, el viento. De la tierra también, de las raíces agudas de las casas, del pie desnudo y sangrante de los árboles, de algunas rocas viejas que no pueden moverse, de lamentables charcos, ataúdes del agua, de troncos derribados en que ahora duerme el rayo, y de la yerba, que es la sombra de las ramas del cielo, viene Dios, el manco de cien manos, ciego de tantos ojos, dulcísimo, impotente. (Omniausente, lleno de amor, el viejo sordo, sin hijos, derrama su corazón en la copa de su vientre.) De los huesos también, de la sal más entera de la sangre, del ácido más fiel, del alma más profunda y verdadera, del alimento más entusiasmado, del hígado y del llanto, viene el oleaje tenso de la muerte, el frío sudor de la esperanza, y viene Dios riendo. Caminan los libros a la hoguera. Se levanta el telón: aparece el mar. (Yo no soy el autor del mar.) III Siete caídas sufrió el elote de mi mano antes de que mi hambre lo encontrara, siete veces mil veces he muerto y estoy risueño como en el primer día. Nadie dirá: no supo de la vida más que los bueyes, ni menos que las golondrinas. Yo siempre he sido el hombre, amigo fiel del perro, hijo de Dios desmemoriado, hermano del viento. ¡A la chingada las lágrimas!,dije, y me puse a llorar como se ponen a parir. Estoy descalzo, me gusta pisar el agua y las piedras, las mujeres, el tiempo, me gusta pisar la yerba que crecerá sobre mi tumba (si es que tengo una tumba algún día). Me gusta mi rosal de cera en el jardín que la noche visita. Me gustan mis abuelos de Totomoste y me gustan mis zapatos vacíos esperándome como el día de mañana. ¡A la chingada la muerte!, dije, sombra de mi sueño, perversión de los ángeles, y me entregué a morir como una piedra al río, como un disparo al vuelo de los pájaros. IV Vamos a hablar del Príncipe Cáncer, Señor de los Pulmones, Varón de la Próstata, que se divierte arrojando dardos a los ovarios tersos, a las vaginas mustias, a las ingles multitudinarias. Mi padre tiene el ganglio más hermoso del cáncer en la raíz del cuello, sobre la subclavia, tubérculo del bueno de Dios, ampolleta de la buena muerte, y yo mando a la chingada a todos los soles del mundo. El Señor Cáncer, El Señor Pendejo, es sólo un instrumento en las manos obscuras de los dulces personajes que hacen la vida. En las cuatro gavetas del archivero de madera guardo los nombres queridos, la ropa de los fantasmas familiares, las palabras que rondan y mis pieles sucesivas. También están los rostros de algunas mujeres los ojos amados y solos y el beso casto del coito. Y de las gavetas salen mis hijos. ¡Bien haya la sombra del árbol llegando a la tierra, porque es la luz que llega! V De las nueve de la noche en adelante, viendo televisión y conversando estoy esperando la muerte de mi padre. Desde hace tres meses, esperando. En el trabajo y en la borrachera, en la cama sin nadie y en el cuarto de niños, en su dolor tan lleno y derramado, su no dormir, su queja y su protesta, en el tanque de oxígeno y las muelas del día que amanece, buscando la esperanza. Mirando su cadáver en los huesos que es ahora mi padre, e introduciendo agujas en las escasas venas, tratando de meterle la vida, de soplarle en la boca el aire... (Me avergüenzo de mí hasta los pelos por tratar de escribir estas cosas. ¡Maldito el que crea que esto es un poema!) Quiero decir que no soy enfermero, padrote de la muerte, orador de panteones, alcahuete, pinche de Dios, sacerdote de penas. Quiero decir que a mí me sobre el aire... VI Te enterramos ayer. Ayer te enterramos. Te echamos tierra ayer. Quedaste en la tierra ayer. Estás rodeado de tierra desde ayer. Arriba y abajo y a los lados por tus pies y por tu cabeza está la tierra desde ayer. Te metimos en la tierra, te tapamos con tierra ayer. Perteneces a la tierra desde ayer. Ayer te enterramos en la tierra, ayer. VII Madre generosa de todos los muertos, madre tierra, madre, vagina del frío, brazos de intemperie, regazo del viento, nido de la noche, madre de la muerte, recógelo, abrígalo, desnúdalo, tómalo, guárdalo, acábalo. VIII No podrás morir. Debajo de la tierra no podrás morir. Sin agua y sin aire no podrás morir. Sin azúcar, sin leche, sin frijoles, sin carne, sin harina, sin higos, no podrás morir. Sin mujer y sin hijos no podrás morir. Debajo de la vida no podrás morir. En tu tanque de tierra no podrás morir. En tu caja de muerto no podrás morir. En tus venas sin sangre no podrás morir. En tu pecho vacío no podrás morir. En tu boca sin fuego no podrás morir. En tus ojos sin nadie no podrás morir. En tu carne sin llanto no podrás morir. No podrás morir. No podrás morir. No podrás morir. Enterramos tu traje, tus zapatos, el cáncer; no podrás morir. Tu silencio enterramos. Tu cuerpo con candados. Tus canas finas, tu dolor clausurado. No podrás morir. IX Te fuiste no sé a dónde. Te espera tu cuarto. Mi mamá, Juan y Jorge te estamos esperando. Nos han dado abrazos de condolencia, y recibimos cartas, telegramas, noticias de que te enterramos, pero tu nieta más pequeña te busca en el cuarto, y todos, sin decirlo, te estamos esperando. X Es un mal sueño largo, una tonta película de espanto, un túnel que no acaba lleno de piedras y de charcos. ¡Qué tiempo éste, maldito, que revuelve las horas y los años, el sueño y la conciencia, el ojo abierto y el morir despacio! XI Recién parido en el lecho de la muerte, criatura de la paz, inmóvil, tierno, recién niño del sol de rostro negro, arrullado en la cuna del silencio, mamando obscuridad, boca vacía, ojo apagado, corazón desierto. Pulmón sin aire, niño mío, viejo, cielo enterrado y manantial aéreo voy a volverme un llanto subterráneo para echarte mis ojos en tu pecho. XII Morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios, y en su cerrado puño, crecer igual que un feto. Morir es encenderse bocabajo hacia el humo y el hueso y la caliza y hacerse tierra y tierra con trabajo. Apagarse es morir, lento y aprisa tomar la eternidad como a destajo y repartir el alma en la ceniza. XIII Padre mío, señor mío, hermano mío, amigo de mi alma, tierno y fuerte, saca tu cuerpo viejo, viejo mío, saca tu cuerpo de la muerte. Saca tu corazón igual que un río, tu frente limpia en que aprendí a quererte, tu brazo como un árbol en el frío saca todo tu cuerpo de la muerte. Amo tus canas, tu mentón austero, tu boca firme y tu mirada abierta, tu pecho vasto y sólido y certero. Estoy llamando, tirándote la puerta. Parece que yo soy el que me muero: ¡padre mío, despierta! XIV No se ha roto ese vaso en que bebiste, ni la taza, ni el tubo, ni tu plato. Ni se quemó la cama en que moriste, ni sacrificamos un gato. Te sobrevive todo. Todo existe a pesar de tu muerte y de mi flato. Parece que la vida nos embiste igual que el cáncer sobre tu omóplato. Te enterramos, te lloramos, te morimos, te estás bien muerto y bien jodido y yermo mientras pensamos en lo que no hicimos y queremos tenerte aunque sea enfermo. Nada de lo que fuiste, fuiste y fuimos a no ser habitantes de tu infierno. XV Papá por treinta o por cuarenta años, amigo de mi vida todo el tiempo, protector de mi miedo, brazo mío, palabra clara, corazón resuelto, te has muerto cuando menos falta hacías, cuando más falta me haces, padre, abuelo, hijo y hermano mío, esponja de mi sangre, pañuelo de mis ojos, almohada de mi sueño. Te has muerto y me has matado un poco. Porque no estás, ya no estaremos nunca completos, en un sitio, de algún modo. Algo le falta al mundo, y tú te has puesto a empobrecerlo más, y a hacer a solas tus gentes tristes y tu Dios contento. XVI (Noviembre 27) ¿Será posible que abras los ojos y nos veas ahora? ¿Podrás oírnos? ¿Podrás sacar tus manos un momento? Estamos a tu lado. Es nuestra fiesta, tu cumpleaños, viejo. Tu mujer y tus hijos, tus nueras y tus nietos venimos a abrazarte, todos, viejo. ¡Tienes que estar oyendo! No vayas a llorar como nosotros porque tu muerte no es sino un pretexto para llorar por todos, por los que están viviendo. Una pared caída nos separa, sólo el cuerpo de Dios, sólo su cuerpo. XVII Me acostumbré a guardarte, a llevarte lo mismo que lleva uno su brazo, su cuerpo, su cabeza. No eras distinto a mí, ni eras lo mismo. Eras, cuando estoy triste, mi tristeza. Eras, cuando caía, eras mi abismo, cuando me levantaba, mi fortaleza. Eras brisa y sudor y cataclismo, y eras el pan caliente sobre la mesa. Amputado de ti, a medias hecho hombre o sombra de ti, sólo tu hijo, desmantelada el alma, abierto el pecho, Ofrezco a tu dolor un crucifijo: te doy un palo, una piedra, un helecho, mis hijos y mis días, y me aflijo. SEGUNDA PARTE I Mientras los niños crecen, tú, con todos los muertos, poco a poco te acabas. Yo te he ido mirando a través de las noches por encima del mármol, en tu pequeña casa. Un día ya sin ojos, sin nariz, sin orejas, otro día sin garganta, la piel sobre tu frente agrietándose, hundiéndose, tronchando obscuramente el trigal de tus canas. Todo tú sumergido en humedad y gases haciendo tus desechos, tu desorden, tu alma, cada vez más igual tu carne que tu traje, más madera tus huesos y más huesos las tablas. Tierra mojada donde había tu boca, aire podrido, luz aniquilada, el silencio tendido a todo tu tamaño germinando burbujas bajo las hojas de agua. (Flores dominicales a dos metros arriba te quieren pasar besos y no te pasan nada.) II Mientras los niños crecen y las horas nos hablan tú, subterráneamente, lentamente, te apagas. Lumbre enterrada y sola, pabilo de la sombra, veta de horror para el que te escarba. ¡Es tan fácil decirte "padre mío" y es tan difícil encontrarte, larva de Dios, semilla de esperanza! Quiero llorar a veces, y no quiero llorar porque me pasas como un derrumbe, porque pasas como un viento tremendo, como un escalofrío debajo de las sábanas, como un gusano lento a lo largo del alma. ¡Si sólo se pudiera decir: "papá, cebolla, polvo, cansancio, nada, nada, nada" !Si con un trago te tragara! ¡Si con este dolor te apuñalara! ¡Si con este desvelo de memorias -herida abierta, vómito de sangre- te agarrara la cara! Yo sé que tú ni yo, ni un par de valvas, ni un becerro de cobre, ni unas alas sosteniendo la muerte, ni la espuma en que naufraga el mar, ni -no- las playas, la arena, la sumisa piedra con viento y agua, ni el árbol que es abuelo de su sombra, ni nuestro sol, hijastro de sus ramas, ni la fruta madura, incandescente, ni la raíz de perlas y de escamas, ni tío, ni tu chozno, ni tu hipo, ni mi locura, y ni tus espaldas, sabrán del tiempo obscuro que nos corre desde las venas tibias a las canas. (Tiempo vacío, ampolla de vinagre, caracol recordando la resaca.) He aquí que todo viene, todo pasa, todo, todo se acaba. ¿Pero tú? ¿pero yo? ¿pero nosotros? ¿para qué levantamos la palabra? ¿de qué sirvió el amor? ¿cuál era la muralla que detenía la muerte? ¿dónde estaba el niño negro de tu guarda? Ángeles degollados puse al pie de tu caja, y te eché encima tierra, piedras, lágrimas, para que ya no salgas, para que no salgas. III Sigue el mundo su paso, rueda el tiempo y van y vienen máscaras. Amanece el dolor un día tras otro, nos rodeamos de amigos y fantasmas, parece a veces que un alambre estira la sangre, que una flor estalla, que el corazón da frutas, y el cansancio canta. Embrocados, bebiendo en la mujer y el trago, apostando a crecer como las plantas, fijos, inmóviles, girando en la invisible llama. Y mientras tú, el fuerte, el generoso, el limpio de mentiras y de infamias, guerrero de la paz, juez de victorias -cedro del Líbano, robledal de Chiapas- te ocultas en la tierra, te remontas a tu raíz obscura y desolada. IV Un año o dos o tres, te da lo mismo. ¿Cuál reloj en la muerte?, ¿qué campana incesante, silenciosa, llama y llama? ¿qué subterránea voz no pronunciada? ¿qué grito hundido, hundiéndose, infinito de los dientes atrás, en la garganta aérea, flotante, pare escamas? ¿Para esto vivir? ¿para sentir prestados los brazos y las piernas y la cara, arrendados al hoyo, entretenidos los jugos en la cáscara? ¿para exprimir los ojos noche a noche en el temblor obscuro de la cama, remolino de quietas transparencias, descendimiento de la náusea? ¿Para esto morir? ¿para inventar el alma, el vestido de Dios, la eternidad, el agua del aguacero de la muerte, la esperanza? ¿morir para pescar? ¿para atrapar con su red a la araña? Estás sobre la playa de algodones y tu marca de sombras sube y baja. V Mi madre sola, en su vejez hundida, sin dolor y sin lástima, herida de tu muerte y de tu vida. Esto dejaste. Su pasión enhiesta, su celo firme, su labor sombría. Árbol frutal a un paso de la leña, su curvo sueño que te resucita. Esto dejaste. Esto dejaste y no querías. Pasó el viento. Quedaron de la casa el pozo abierto y la raíz en ruinas. Y es en vano llorar. Y si golpeas las paredes de Dios, y si te arrancas el pelo o la camisa, nadie te oye jamás, nadie te mira. No vuelve nadie, nada. No retorna el polvo de oro de la vida.

9. La luna

En este poema, Sabines hace algo que pocos se atreven a intentar y casi nadie logra: convierte la luna en medicina. No en símbolo, no en musa cursi, no en metáfora lejana para enamorados en bancas de parque, sino en remedio de botica. La luna no es aquí un astro, es una receta. Una cápsula contra la desesperanza. Una cucharada de consuelo servida desde lo más alto para los que andamos aquí abajo, arrastrándonos con el corazón hecho polvo y las ideas hechas nudo.

El tono del poema es juguetón, pero el fondo está lleno de ternura feroz. Sabines le habla a los que no tienen fe, a los que ya probaron todas las pastillas, todos los rezos, todos los discursos de autoayuda. Y les da esto: un frasquito de luna, un trozo de aire, una hoja tierna bajo la almohada. La luna no cura el cáncer ni resucita muertos, pero ayuda. Ayuda a mirar lo que uno quiere ver, a morir bien, a soportar vivir. Esa es su promesa. Y es suficiente.

Y como buen sabinesiano —si se me permite el término—, el poema no se olvida de los que están jodidos por partida doble: los condenados a muerte y los condenados a vida. A todos ellos les prescribe el mismo antídoto: una dosis justa de luna. Porque el poeta sabe que hay días en que uno no necesita que lo salven, sino que lo miren a los ojos y le digan: “aguanta, esto también pasará, aquí tienes un pedazo de luz envuelta en verso”.

La luna es poema, sí. Pero también es botiquín emocional, oración laica, y acto de resistencia. Sabines nos dice que, aunque el mundo esté roto, siempre quedará algo simple y hermoso —como un rayo de luna en un frasquito imaginario— para recordarnos que no todo está perdido. Que aún se puede seguir. Aunque sea de a cucharadas.

La luna

La luna se puede tomar a cucharadas

o como una cápsula cada dos horas.

Es buena como hipnótico y sedante

y también alivia

a los que se han intoxicado de filosofía

Un pedazo de luna en el bolsillo

es el mejor amuleto que la pata de conejo:

sirve para encontrar a quien se ama,

para ser rico sin que lo sepa nadie

y para alejar a los médicos y las clínicas.

Se puede dar de postre a los niños

cuando no se han dormido,

y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos

ayudan a bien morir.

Pon una hoja tierna de la luna

debajo de tu almohada

y mirarás lo que quieras ver.

Lleva siempre un frasquito del aire de la luna

para cuando te ahogues,

y dale la llave de la luna

a los presos y a los desencantados.

Para los condenados a muerte

y para los condenados a vida

no hay mejor estimulante que la luna

en dosis precisas y controladas.10. Espero curarme de ti

Este poema es una despedida con fiebre. Una última carta escrita con las manos temblorosas antes de apagar la luz y cerrar la puerta. En Espero curarme de ti, Sabines no canta al amor perdido con nostalgia idealizada, sino con la voz cruda del que intenta sobrevivir al amor como se sobrevive a una adicción. El poema no está escrito desde la calma del duelo, sino desde la abstinencia, la ansiedad, el cuerpo temblando por algo que todavía lo habita.

Desde el primer verso, Sabines se automedica: “Espero curarme de ti en unos días.” Lo dice como quien habla con su propio reflejo en un baño público a las tres de la mañana. El amor aquí no es inspiración, es enfermedad; no es salvación, es síntoma. Y la cura —si existe— no pasa por la poesía, sino por el tiempo, el silencio y un poco de cinismo existencial. Porque Sabines no está rogando: está resistiendo.

La genialidad del poema está en su lenguaje subterráneo. Las frases cotidianas (“qué calor hace”, “dame agua”, “¿sabes manejar?”) no son banales: son trampas semánticas, claves cifradas de una pasión que no puede mostrarse a plena luz. Sabines nos revela el código secreto del amor cotidiano: ese que se vive en voz baja, entre la gente, entre líneas. Es un poema que reconoce que las mejores palabras de amor son las que no se dicen… y sin embargo, las dice todas.

Y cuando llega el cierre, no hay consuelo, solo una imagen brutal: “esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.” El poema no ofrece sanación, ofrece lucidez. El yo poético ya no busca retener, solo quiere entender. Pero entender también duele. Porque en el fondo, curarse de alguien es como arrancarse un órgano sin anestesia: sobrevivís, sí. Pero no salís intacto.

Este poema no se lee, se respira como el humo de un cigarro que se dijo que sería el último. Pero nunca lo es.

Espero curarme de ti

Espero curarme de ti en unos días.

Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible.

Siguiendo las prescripciones de la moral en turno.

Me receto tiempo, abstinencia, soledad.

¿Te parece bien que te quiera nada más una semana?

No es mucho, ni es poco, es bastante.

En una semana se puede reunir todas las palabras de amor

que se han pronunciado sobre la tierra

y se les puede prender fuego.

Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado.

Y también el silencio. Porque las mejores palabras de amor

están entre dos gentes que no se dicen nada.

Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral

y subversivo del que ama. (Tú sabes cómo te digo que te quiero

cuando digo: “qué calor hace”, “dame agua”,

“¿sabes manejar?”, “se hizo de noche”.

Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías,

te he dicho “ya es tarde”, y tú sabías que decía “te quiero”).

Una semana más para reunir todo el amor del tiempo.

Para dártelo. Para que hagas con él lo que quieras:

guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura.

No sirve, es cierto. Sólo quiero una semana

para entender las cosas. Porque esto es muy parecido

a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.Después de leer estos poemas de Jaime Sabines, uno no queda ileso. Sus palabras no buscan dejarte con respuestas, sino con heridas abiertas y preguntas nuevas. Ese es su don: no escribe para explicar el mundo, sino para acompañarte mientras arde. Sabines entendía que la poesía no está en la perfección formal, sino en la verdad visceral que estalla cuando alguien dice lo que tú no sabías que también habías sentido.

Cada uno de estos poemas es una habitación distinta en la casa del dolor humano. Hay versos que se sienten como un abrazo en la madrugada y otros como una bofetada a tiempo. Lo hermoso es que todos te miran a los ojos. Y cuando un poeta logra eso —hacerse presente, respirarte cerca— entonces no se trata solo de literatura. Se trata de algo más íntimo, más urgente. Algo que vale la pena guardar entre las horas, para siempre.

La mayoría de los textos fueron tomados de ediciones accesibles al público general. El cuadernillo de Material de Lectura de la UNAM, disponible a través del portal de la Facultad de Ingeniería, ofrece una compilación representativa de la obra de Jaime Sabines, acompañada de notas didácticas. También recurrimos al sitio Poesi.as, donde se encuentra una versión digital de Algo sobre la muerte del mayor Sabines, así como al archivo abierto de Palabra Virtual, donde pueden leerse poemas como La luna, Me doy cuenta de que me faltas, Solo en sueños, El llanto fracasado y No es nada de tu cuerpo. Finalmente, se consultó el sitio Poemas del Alma para la versión del poema Tía Chofi.

Si estos poemas de Jaime Sabines te dejaron el alma en carne viva, quizá también quieras leer 10 poemas de Alejandra Pizarnik, o acercarte a la poesía de Rosario Castellanos, donde el amor, la muerte y la soledad también tienen voz propia —pero con acento distinto.